Wissensbibliothek

Medizintechnik – Diagnose und Therapie

Im Wesentlichen zwei Dinge werden von einem Arzt oder einer Ärztin erwartet – sie sollen erkennen, an welcher Krankheit der Patient leidet, also eine Diagnose stellen, und anschließend soll die Krankheit geheilt werden, indem die passende Therapie angewendet wird. Bis ins letzte Jahrhundert hinein musste sich ein Arzt beim Stellen einer Diagnose auf seine eigenen Sinnesorgane verlassen – er konnte zum Beispiel Haut und Aussehen des Patienten anschauen, Atemgeräusche oder den Herzschlag abhören, den Pulsschlag oder Schwellungen konnte er fühlen.

Heute bietet die moderne Technik vielfältige Möglichkeiten, die ärztliche Wahrnehmung zu erweitern: Sie erlaubt es, quasi direkt in einen Patienten hineinzusehen – mit Röntgenstrahlen, Ultraschall oder anderen bildgebenden Verfahren. Damit entstehen ganz neue Diagnosemöglichkeiten. Beispielsweise lassen sich bei einer Vorsorgeuntersuchung heute auch ganz kleine Tumore finden, noch bevor der Patient Symptome spürt – wodurch sich die Heilungschancen deutlich erhöhen. Selbst Denkprozesse im lebenden Gehirn lassen sich heute bildlich darstellen.

Auch bei der Therapie blieb ein Arzt früher auf einfache Hilfsmittel beschränkt. Musste der klassische Pirat noch mit einem Holzbein und einem Haken vorlieb nehmen, wird heute an Prothesen geforscht, die die Nervenfunktionen Querschnittgelähmter übernehmen sollen. Nicht nur Zähne lassen sich ersetzen, auch an künstlichen Herzen wird geforscht.

Wichtig beim Einsatz der modernen Medizintechnik ist es, Vertrauen zwischen Arzt und Patient zu schaffen. Nur dann lassen sich die technischen Möglichkeiten nutzen, ohne den Menschen aus den Augen zu verlieren. Und sicher sollte man auch die verschiedenen Ansätze alternativer Heilberufe berücksichtigen, die den Menschen als Ganzheit aus Körper und Seele betrachten.

Der menschliche Körper: Ein Wunderwerk der Natur

Was ermöglichen Gelenke?

Gelenke sitzen an den Stellen, an denen Knochen gegeneinander bewegt werden, und bilden eine bewegliche Verbindung zwischen den verschiedenen Knochen. Die Bewegungsmöglichkeiten eines Gelenks werden von der Form des Gelenkkopfs und der Gelenkpfanne bestimmt. Scharniergelenke wie das Kniegelenk erlauben nur die Bewegung in eine Richtung. Sattelgelenke, z. B. das Gelenk zwischen dem Mittelhandknochen und dem Handwurzelknochen des Daumens, bieten dagegen Bewegungsfreiheit in zwei Richtungen. Schulter- und Hüftgelenk lassen sich als Kugelgelenke nach allen Seiten bewegen. Bei Drehgelenken dreht sich ein Knochen um den Zapfen eines anderen Knochens.

Was ist bei allen Gelenken gleich?

Der Aufbau. Wenn sie auch, durch ihre Funktion bedingt, unterschiedliche Formen haben, zeigen doch alle Gelenke einen vergleichbaren Aufbau: Ein verdickter Gelenkkopf sitzt in einer Gelenkpfanne. Beide sind durch einen Gelenkspalt voneinander getrennt. Die Oberflächen von Gelenkkopf und Gelenkpfanne sind mit Gelenkknorpel überzogen. Er vermindert die Reibung und dient als Stoßdämpfer. Das ganze Gelenk ist von der Gelenkkapsel umschlossen. Sie sondert die Gelenkschmiere ab, eine schleimige Masse, die den Gelenkspalt ausfüllt und als Gleitmittel dient. Außerdem sorgt sie für die Ernährung des Gelenkknorpels, der nicht von Blutgefäßen durchzogen ist.

Bewegt sich die Lunge von selbst?

Nein, denn die Lunge verfügt über keine eigenen Muskeln. Sowohl bei der Bauch- oder Zwerchfellatmung als auch bei der Brustatmung bewirken die umgebenden Muskeln, dass sich die Lunge dehnt und zusammenpresst.

Bei der Bauchatmung spannen sich die Muskeln des Zwerchfells an, das dabei nach unten gezogen wird. Dadurch vergrößert sich der Brustraum, und die Luft wird wie bei einem Blasebalg durch Unterdruck in die Lungen gesaugt. Entspannen sich die Muskeln des Zwerchfells, wölbt es sich wieder nach oben. Der Brustraum wird kleiner und presst so die Luft aus den Lungen heraus. Die Brustatmung wird besonders nach körperlicher Anstrengung deutlich, wenn sich der Brustkorb kräftig hebt und senkt. Beim Einatmen heben die Zwischenrippenmuskeln den Brustraum an, indem sie sich anspannen, und vergrößern so seinen Innenraum. Erschlaffen die Muskeln, senkt sich der Brustkorb, verengt sich dabei und presst die Luft aus den Lungen.

Wie unterscheiden sich Sprinter und Langstreckenläufer?

Unter anderem durch den Aufbau ihrer Muskulatur. Aber die Frage, ob jemand eher für Ausdauersportarten oder eher für Sprintsportarten geeignet ist, scheint auch genetisch bedingt. Bei den Muskelfasern der Skelettmuskulatur existieren nämlich schnelle FT-Fasern (Fast Twitch) und langsame ST-Fasern (Slow Twitch). Die FT-Fasern sind reich an Adenosintriphosphat (ATP), Kreatinphosphat und Glykogen und enthalten viele Enzyme der Glykolyse. Sie sind damit besonders geeignet, schnelle Bewegungen auszuführen. Die langsamen ST-Fasern haben mehr Mitochondrien und Myoglobin sowie Enzyme für den aeroben Stoffwechsel. Sie werden bei Dauerleistungen aktiv. Beide Fasertypen finden sich in jedem Muskel, ihr Mengenverhältnis kann allerdings durch Training fast nicht verändert werden, denn es ist genetisch festgelegt.

Wie entsteht der Herzschlag?

Durch rhythmisches Zusammenziehen und Ausdehnen der vier Herzkammern. In der Ansaugphase, der Diastole, wird sauerstoffarmes Blut aus der Hohlvene in den rechten Herzvorhof gesaugt. Gleichzeitig fließt sauerstoffreiches Blut aus den Lungenvenen in den linken Herzvorhof. Die Segelklappen zwischen Vorhöfen und Herzkammern sind in dieser Phase geschlossen. Fällt der Druck in den Herzkammern unter den Druck in den Vorhöfen, öffnen sich die Segelklappen und das Blut kann in die Kammern strömen. Die Vorhöfe unterstützen diesen Vorgang, der als Vorhofsystole bezeichnet wird, indem sie sich zusammenziehen.

Nun beginnen sich die Muskeln der Herzkammern anzuspannen. Dadurch blähen sich die Trikuspidalklappe auf der rechten und die Mitralklappe auf der linken Herzseite wie Segel auf und verschließen die Öffnungen zu den Vorhöfen. Da das Blut nun keine Ausweichmöglichkeit mehr hat, steigt der Druck im Innern der beiden Herzkammern. Wird er größer als der Druck in den Schlagadern, öffnen sich die Taschenklappen und das sauerstoffreiche Blut wird aus der linken Herzkammer in die Aorta gepumpt, während das sauerstoffarme Blut aus der rechten Herzkammer in die Lungenarterie gepresst wird. Danach schließen sich Trikuspidalklappe und Mitralklappe wieder, so dass das Blut nicht mehr in die Herzkammern zurückfließen kann.

Ist der Herzschlag immer gleich?

Nein, bei leichter Tätigkeit schlägt das Herz eines gesunden Erwachsenen etwa 60- bis 70-mal pro Minute, bei körperlicher Anstrengung oder seelischer Erregung aber erheblich öfter – kurzzeitig noch verträgliche Spitzenwerte sind 180–190 Schläge in der Minute. Auch Krankheiten können die Herzfrequenz oder sogar den Herzrhythmus stören.

Was bewirken die Nieren?

Sie sorgen dafür, dass die wasserlöslichen, zum Teil giftigen Abfallstoffe den Körper mit dem Harn verlassen. Die Bildung des Harns beginnt in den Nierenkörperchen, Knäueln feinster Blutgefäße und Bindegewebe, die sich in der Nierenrinde befinden. Da deren abführende Gefäße enger sind als die zuführenden, staut sich das Blut. Damit erhöht sich der Blutdruck und presst Blutflüssigkeit durch winzige Poren in den Nierenzellen. Blutzellen und Eiweißstoffe werden aufgrund ihrer Größe von den Poren zurückgehalten, Wasser und die darin gelösten Stoffe treten jedoch ungehindert hindurch. Sie sammeln sich als sog. Primärharn.

Der Primärharn enthält nicht nur die giftigen Abbauprodukte, sondern auch für den Körper wertvolle Substanzen wie Glucose, Kochsalz und Wasser. Diese werden dem Primärharn auf seinem langen Weg durch die Nieren zum größten Teil entzogen und dem Blut wieder zugeführt. Über diesen Prozess regulieren die Nieren also auch den Wasser- und Salzhaushalt des Körpers. Übrig bleibt schließlich der Endharn, der vor allem aus Wasser und Harnstoff, wenig Harnsäure und Kochsalz besteht. Er wird in der Blase gesammelt und als Urin ausgeschieden.

Wieso braucht man im Alter eine Brille?

Weil die Elastizität der Augenlinse mit dem Alter abnimmt. Das heißt, dass sich die Linse bei der Naheinstellung nicht mehr stark genug wölben kann, um ein Objekt in dieser Entfernung noch scharf auf der Netzhaut abzubilden. Diese sog. Altersweitsichtigkeit kann durch eine Brille behoben werden, deren Gläser als Sammellinsen die schwächer gewordene Brechkraft der Augenlinse ausgleichen. Während ein 20-Jähriger ein zehn Zentimeter weit entferntes Objekt gerade noch scharf sehen kann, erhöht sich dieser Mindestabstand bei einem 50-Jährigen bereits auf etwa 44 bis 45 Zentimeter.

Weshalb lässt das Hörvermögen im Alter nach?

Weil die Elastizität der Basilarmembran, die in der Hörschnecke sitzt und für den Hörvorgang eine wichtige Rolle spielt, geringer wird. Dabei leidet mit zunehmendem Alter vor allem die Wahrnehmung hoher Töne. Die tiefste Frequenz, die ein Mensch hören kann, liegt bei etwa 16 Hertz. Die obere Hörgrenze hängt stark vom Alter ab: Während sie bei Kindern rund 21 000 Hertz beträgt, sinkt sie bis zum Alter von 35 Jahren auf etwa 15 000 Hertz und bewegt sich bei sehr alten Menschen nur noch bei rund 5000 Hertz. Aber auch in jungen Jahren kann das Gehör bereits geschädigt werden, etwa durch zu laute Musik oder den Lärm des Straßenverkehrs. Besonders ständiger Lärm kann auf lange Sicht seelische und körperliche Störungen verursachen.

Weshalb kann man scharf sehen?

Weil sich die Augenlinse verformen kann. Diese Fähigkeit des menschlichen Auges, sich auf unterschiedliche Entfernungen einzustellen, wird als Akkommodation (Anpassung) bezeichnet. Sie wird durch elastische Linsenbänder hervorgerufen, die am ringförmigen Ziliarmuskel befestigt sind. Zieht sich dieser Muskel zusammen, lockern sich die Bänder und die Linse wölbt sich stärker. Diese Krümmung vergrößert die Brechkraft der Linse, so dass ein naher Gegenstand auf der Netzhaut scharf abgebildet wird. Bei dieser Naheinstellung werden Objekte in der Ferne nur unscharf wahrgenommen. Fixiert das Auge dagegen einen Gegenstand in der Ferne, erschlafft der Ziliarmuskel. Dadurch werden die Linsenbänder angespannt. Sie ziehen die Linse auseinander, so dass sie größer und flacher wird. Infolge der geringeren Lichtbrechung wird das weiter entfernte Objekt auf der Netzhaut scharf abgebildet, während der Vordergrund unscharf bleibt.

Macht ein schweres Gehirn intelligent?

Nein, die Intelligenz hängt von der Größe der Großhirnrinde ab, da die Zahl ihrer Nervenzellen über die geistige Leistungsfähigkeit entscheidet, welche mit zunehmender Größe der Hirnrinde ansteigt.

Beim Menschen enthält die Großhirnrinde zahlreiche Furchen und Windungen. Sie erreicht eine Fläche von rund 1000 cm² und besteht aus drei Hauptrindenfeldern: den sensorischen Rindenfeldern, den motorischen Rindenfeldern und den mehr als 75 % der Großhirnrinde beanspruchenden Assoziationsfeldern. In diesen Regionen werden die Erinnerungen gespeichert.

Warum fällt die Lunge nicht zusammen?

Weil bei jeder Atembewegung ein kleiner Luftrest zurückbleibt, der dafür sorgt, dass die Lunge nicht völlig leergepumpt wird. Wäre dies nicht der Fall, würden die Lungenbläschen sich berühren und zusammenkleben. Die Lunge könnte sich dann nicht mehr bewegen und es bestünde Erstickungsgefahr. Das Problem tritt z. B. bei Verletzungen auf, in denen die Lunge durchbohrt wird oder reißt.

Wussten Sie, dass …

Knochen unterschiedliche Formen haben? Es gibt lang gestreckte Röhrenknochen, kurze Knochen wie Handwurzelknochen und flache Knochen wie Schulterblatt und Brustbein.

es gesünder ist, durch die Nase zu atmen? Sie gibt ständig Wasserdampf ab, der die Atemluft anfeuchtet.

Wussten Sie, dass …

die Nieren täglich rund 50 Gramm an Giftstoffen aus dem Blut filtern?

die Pupille regelt, wie viel Licht in das Auge fällt? Bei zunehmender Helligkeit verengt sie sich bis auf zwei Millimeter, bei abnehmender Helligkeit kann sie eine Größe von acht Millimetern erreichen.

rechte und linke Herzkammer unterschiedlich dicke Wände haben? Die linke Herzkammer muss das Blut durch den ganzen Körper befördern und daher einem höheren Druck standhalten.

Diagnosetechnik: Der Blick in den Körper

Weshalb liefern Röntgenstrahlen Bilder des Körperinneren?

Weil sie von den unterschiedlich dicken (und dichten) Geweben unterschiedlich stark absorbiert werden. Röntgenstrahlen durchdringen zwar organisches Gewebe, werden aber unterschiedlich stark geschwächt, abhängig von der Dichte des Gewebes. Befindet sich der Patient zwischen der Röntgenquelle und einem Röntgenfilm, dann treffen die Strahlen den Film mit unterschiedlicher Intensität, je nachdem, wie stark sie von den Organen des Patienten absorbiert wurden. Auf dem entwickelten Röntgenfilm zeigt sich das in unterschiedlicher Schwärzung: Knochen absorbieren mehr Strahlung als das umliegende Körpergewebe, daher sind sie auf den Aufnahmen als helle Schemen zu erkennen.

Nebeneinander liegende innere Organe sind auf einem Röntgenbild aber nur schlecht zu unterscheiden. Man kann den Kontrast künstlich verstärken. Hohlorgane lassen sich beispielsweise durch eingelassene Luft oder Kohlendioxid sichtbar machen, da diese Gase Röntgenstrahlung kaum absorbieren und daher dunkel auf dem Röntgenbild erscheinen. In Arterien, Magen oder Darm werden hingegen Kontrastmittel eingebracht, welche die Röntgenstrahlen gut absorbieren. Daher erscheinen solche Körperregionen als helle Flächen auf den Bildern.

Was ist Computertomographie?

Ein Diagnoseverfahren, das als Weiterentwicklung des Röntgens entstand. Bei der Computertomographie, auch kurz CT genannt, rotieren Röntgenquelle und Detektor um den Patienten und nehmen dabei mehrere hundert Schnittbilder auf. Daraus lässt sich im Computer ein kontrastreiches dreidimensionales Bild des Körperinneren errechnen. Der Vorteil dieses bildgebenden Verfahrens liegt in der geringeren Strahlenbelastung als beim klassischen Röntgen. Nachteil ist der hohe Geräte- und Rechenaufwand, mit dem die Messungen durchgeführt und ausgewertet werden müssen.

Warum sind Röntgenstrahlen schädlich?

Röntgenstrahlen gehören zu den ionisierenden Strahlen. Sie können also Gewebezellen nicht nur durchdringen, sondern auch beschädigen. Bei einer Überdosis besteht sogar die Gefahr, dass sie Tumore verursachen. Die Belastung durch medizinische Röntgenaufnahmen ist jedoch zu gering, als dass ein Zusammenhang mit Krebserkrankungen nachweisbar wäre.

Beispielsweise erhält der Körper bei einer Zahnaufnahme eine Strahlungsdosis von 0,01 Millisievert (mSv), bei einer Mammographie etwa 0,5 mSv und bei einer Aufnahme des Darms 17 mSv. Die mittlere Belastung eines Menschen durch die Röntgendiagnostik liegt bei einer effektiven Dosis von 1,5 mSv pro Jahr. Zum Vergleich: Die Belastung aus natürlichen Quellen beträgt im Mittel 2,4 mSv.

Wie funktioniert die Magnetresonanzspektroskopie?

Grundlage dieses Verfahrens sind die magnetischen Eigenschaften der Wasserstoff-Atomkerne im Körper. Vorteilhaft ist dabei, dass Wasserstoff in allen organischen Verbindungen – und damit in allen Teilen des Körpers – enthalten ist. Bei der Untersuchung wird der Patient zunächst in ein starkes Magnetfeld geschoben, das für den Körper unschädlich ist. Allerdings reagieren die Wasserstoffkerne nun wie kleine Magnete und richten sich teilweise parallel zur Feldrichtung aus.

Im nächsten Schritt wird der Patient kurzzeitig einer Radiowelle ausgesetzt. Hat diese Welle eine ganz bestimmte Frequenz, dann geraten die ausgerichteten Wasserstoffkerne in Resonanz und kippen dadurch teilweise in die entgegengesetzte Richtung um. Damit ändert sich die Nettomagnetisierung des Körpers. Wird die Radiowelle abgeschaltet, richten sich die Kerne nach und nach wieder am Magnetfeld aus. Dabei strahlen sie ihrerseits ein elektromagnetisches Signal ab. Die Stärke dieses Signals und die Zeit, bis es abgeebbt ist, werden nun gemessen. Je nachdem, welche der beiden Parameter man zur Darstellung wählt, gewinnt man differenzierte Bilder mit einem jeweils unterschiedlichen Informationsgehalt.

Welche Organe kann man mit Ultraschall untersuchen?

Nur solche, die nicht durch Knochen verdeckt werden, z. B. im Bauchraum, da Knochen den Schall schlecht leiten. Denn Ultraschall arbeitet mit Schallwellen. Diese mechanischen Wellen erstrecken sich über den Frequenzbereich von einem Hertz bis zu über 100 Megahertz. Für das menschliche Ohr hörbar ist nur der Bereich von einigen Hertz bis etwa 20 Kilohertz, die höheren Frequenzen bezeichnet man als Ultraschall. Die Ausbreitung von Schallwellen wird von dem Material, das die Wellen durchlaufen, beeinflusst, d. h., sie werden unterschiedlich reflektiert. Flüssigkeiten wie beispielsweise Blut lassen dabei einen höheren Anteil an Schallwellen passieren als feste Materialien. Liegt nun ein Organ hinter einem Knochen, kann der Ultraschall nicht bis zu ihm vordringen, da er bereits von der Knochenoberfläche zurückgestrahlt wird.

Wie wird ein Ultraschallbild erzeugt?

Bei einer Ultraschalluntersuchung sendet der Ultraschallkopf Schallwellen in den Körper und misst die Zeit, bis das an einer Oberfläche reflektierte Signal zurückkommt. Da die Schallgeschwindigkeit in dem betreffenden Gewebe bekannt ist, kann das Gerät berechnen, wo sich ein Organ oder Tumor befindet.

Jede eingestrahlte Ultraschallwelle erzeugt dabei mehrere reflektierte Wellen beim Ultraschallempfänger. Diese Signale werden nebeneinander als Bildpunkte dargestellt, entsprechend ihrer Intensität mehr oder weniger hell. Indem der Arzt die Messung etwas versetzt zur ersten wiederholt, entsteht ein Schnittbild durch ein Organ oder einen Tumor. Verschiebt er den Ultraschallkopf schnell genug, ist es sogar möglich, Bewegungen zu sehen – beispielsweise das Schlagen des Herzens. Parallele Aufnahmen von solchen Schnittbildern liefern ein dreidimensionales Bild eines Organs.

Welche Diagnosemethoden arbeiten ebenfalls mit Strahlung?

Beispielsweise die nuklearmedizinischen Diagnoseverfahren, bei denen die Strahlenquelle in das Körperinnere gebracht wird. Dabei werden dem Patienten Radiopharmaka verabreicht, also Stoffe, die im Stoffwechsel bestimmter Organe eine Rolle spielen, aber so verändert wurden, dass sie ein kurzlebiges radioaktives Element enthalten. Die Strahlung, die dieses Element aussendet, wird außerhalb des Körpers gemessen. Mit den Ergebnissen lassen sich Aussagen treffen über Ablauf oder Störungen des Stoffwechsels und damit über die Funktionsfähigkeit des Organs.

Eingesetzt wird diese Untersuchungsmethode beispielsweise bei Schilddrüsenerkrankungen. Der Patient erhält ein mit Technetium markiertes Medikament, das vom Körper ähnlich verarbeitet wird wie Iod, ein Element, das für die Funktion der Schilddrüse wichtig ist. Nur die funktionierenden Teile der Schilddrüse nehmen Iod auf – und damit auch das Medikament. Misst man die abgegebene Strahlung, lassen sich kranke Bereiche der Schilddrüse eindeutig identifizieren.

Was sind »künstliche« Antikörper?

Es sind Antikörper, die unter Zuhilfenahme von Krebszellen im Labor gezüchtet werden. Im Unterschied zu »natürlichen«, vom Immunsystem erzeugten Antikörpern reagieren sie nur auf eine einzige körperfremde Substanz (Antigen) und werden deshalb auch als monoklonale Antikörper bezeichnet. Entwickelt wurde das Herstellungsverfahren von dem Deutschen Georges Köhler (1946–1995) und dem aus Argentinien stammenden Briten César Milstein (1927–2002); beide wurden für diese bahnbrechende Leistung 1984 mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet.

Kernidee des Verfahrens ist, B-Zellen (die natürliche Antikörper produzieren) mit Tumorzellen zu sog. Hybridomzellen zu verschmelzen (lat. hybrida, »Mischling«). Diese sind einerseits unbegrenzt teilungsfähig, andererseits produzieren sie wie normale B-Zellen Antikörper. Man muss nun lediglich die Kulturflüssigkeit der Hybridomzellen so stark verdünnen, dass auf jede kultivierte Schale nur eine einzige Zelle kommt. Deren Nachkommen sind erbgleich (also »geklont«) und stellen damit bei geeigneten Wachstumsbedingungen beliebige Mengen des gewünschten Antikörpers her.

Wo werden monoklonale Antikörper eingesetzt?

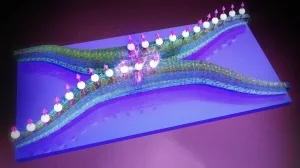

Ein wichtiges Einsatzgebiet ist die medizinische Diagnostik, also der Nachweis von Krankheitserregern wie Röteln- oder Herpes-Viren oder auch des Aids-Erregers HIV. Für die Wissenschaft vielleicht am interessantesten sind monoklonale Antikörper als sog. Leuchtmarker: Stattet man sie nämlich mit radioaktiven Atomen oder fluoreszierenden Gruppen aus, so lassen sich ihre Antigene in einer Gewebeprobe unmittelbar sichtbar machen – ein Hilfsmittel, das für den untersuchenden Mediziner von unschätzbarem Wert ist.

Ein vielversprechender Ansatz ist auch der Einsatz monoklonaler Antikörper in der Krebstherapie, der allerdings noch in den Kinderschuhen steckt. Ziel ist die Entwicklung von maßgeschneiderten Antikörpern, die Tumorzellen entweder selbst zerstören (indem sie mit einem Zellgift gekoppelt werden) oder aber die Zerstörung durch andere Moleküle befördern (ähnlich wie im natürlichen Immunsystem). Das Hauptproblem besteht darin, dass die meisten Antigene, die Krebszellen tragen, auch auf gesunden Zellen vorkommen, die damit ebenfalls angegriffen würden.

Wilhelm Conrad Röntgen – ein Entdecker durch Zufall?

Ja, denn Röntgen befasste sich 1895, dem Jahr, in dem er die nach ihm benannte Strahlung entdeckte, mit Gasentladungsröhren (die mit den heute bekannten Leuchtstoffröhren verwandt sind). Bei der Durchführung eines Experiments fiel ihm zufällig auf, dass eine mit fluoreszierendem Material beschichtete Fläche aufleuchtete, obwohl sie von der Gasentladung abgeschirmt war. Seiner Ansicht nach musste also dabei eine unsichtbare Strahlung entstanden sein, die den Schirm durchdringen konnte.

Röntgen selbst nannte diese Strahlung »X-Strahlen« und untersuchte mögliche Anwendungen. Dabei gelangen ihm die ersten Röntgenaufnahmen von Teilen des menschlichen Körpers, auf denen die Knochen zu erkennen waren.

Wussten Sie, dass …

mit der Magnetresonanztomographie auch Hirnfunktionen untersucht werden können? Weil Gehirnaktivität immer mit dem Transport von Molekülen verbunden ist, die sich am Magnetfeld orientieren, geben aktive Hirnregionen ein stärkeres Signal ab als inaktive.

es in Remscheid ein Röntgen-Museum gibt? Unter anderem kann man in einem Experimentallabor etwa 30 Versuche aus den Grundlagengebieten der Physik und der Technik selbst durchführen.

Lassen sich elektrische Spannungen zur Diagnose einsetzen?

Ja, u. a. bei der Elektroenzephalographie (EEG) und der Elektrokardiographie (EKG). Die Methoden basieren auf der Tatsache, dass bei allen Lebensvorgängen im Körper elektrische Spannungen entstehen. Bei einem Elektrokardiogramm werden die Spannungen gemessen, die den Herzmuskel zu Kontraktionen anregen. Aufgrund der guten Leitfähigkeit des Körpers sind diese Spannungen noch an der Hautoberfläche messbar. Die Form des aufgefangenen Signals verrät, ob Herzrhythmusstörungen oder ein Herzinfarkt vorliegen.

Bei der Elektroenzephalographie dagegen werden die Ströme im Gehirn gemessen. So lässt sich beispielsweise der Hirntod feststellen. Daneben wird das EEG auch zu neurologischen Untersuchungen eingesetzt, wie sie etwa bei Schlafstörungen oder Epilepsie erforderlich sind.

Wussten Sie, dass ...

Röntgenstrahlen elektromagnetische Wellen sind? Damit gehören sie zur gleichen Kategorie wie Licht oder Radiowellen, aber mit viel kürzerer Wellenlänge.

Röntgenstrahlen in einer sog. Röntgenröhre entstehen? Nahezu auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigte Elektronen werden plötzlich abgebremst, wobei sie schlagartig ihre Energie in Form der Röntgenstrahlung abgeben.

Therapeutische Verfahren: Heilende Maschinen

Wodurch werden Operationen am offenen Herzen möglich?

Durch den Einsatz einer sog. Herz-Lungen-Maschine, welche die Aufgabe des Herzens übernimmt und den Blutkreislauf in Gang hält. Eine Operation am Herzen kann meist nur dann durchgeführt werden, wenn das Herz zuvor stillgelegt wird – ohne Herzschlag funktioniert jedoch der Blutkreislauf nicht mehr und der Körper wird nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Die Folge sind irreparable Schäden beim Patienten nach bereits drei Minuten. Deshalb wird bei solchen Operationen eine Herz-Lungen-Maschine eingesetzt, die den Blutkreislauf aufrechterhält. Dies gelingt mithilfe der vier »Anschlüsse« des Herzens: An einem wird sauerstoffarmes Blut in die Lunge gepumpt, wo es mit Sauerstoff angereichert wird, beim zweiten »Anschluss« wird es wieder angesaugt, um am dritten in den Körper gepumpt zu werden. Dort gibt das Blut den Sauerstoff an die Organe ab, wird in diesem sauerstoffarmen Zustand vom vierten »Anschluss« zurückgesaugt und durch den ersten erneut in die Lunge gepumpt. Um das Operationsrisiko zu verringern, legt man aber bei manchen Operationen lediglich den Lungenkreislauf still; dann sind nicht alle vier »Anschlüsse« zu versorgen.

Wie funktioniert eine Herz-Lungen-Maschine?

Zunächst wird das sauerstoffarme Blut aus den Venen abgepumpt. In einem Oxygenator wird es dann mit Sauerstoff versorgt und gelangt durch einen Wärmetauscher über einen Filter zurück in die Hauptschlagader. Der Oxygenator übernimmt dabei die Funktion der Lunge: Entweder lässt man Sauerstoffgas durch das Blut perlen oder den Sauerstoff durch eine Membran ins Blut diffundieren. Der Wärmetauscher soll bei Eingriffen Operationen das Blut auf Körpertemperatur halten, es bei langen Operationen hingegen abkühlen. Denn bei Körpertemperatur drohen dem Herzmuskel Schäden, die sich durch Unterkühlung für Zeiträume von etwa 20 Minuten vermeiden lassen, mit speziellen Spüllösungen sogar bis zu zwei Stunden lang. Der Filter schließlich verhindert, dass Blutgerinnsel in die Blutbahn gelangen.

Übrigens: Operationen mit der Herz-Lungen-Maschine sind nicht ungefährlich. Obwohl ein solcher Apparat aus chemisch neutralen Materialien mit möglichst glatten Oberflächen besteht, werden die Blutkörperchen beschädigt. Der Zerfall der Blutzellen dauert sogar noch nach der Operation an. Weitere Gefahren sind Gefäßablagerungen durch das Einsetzen der Schläuche oder Infektionen.

Was ist ein Endoskop?

Endoskope sind, vereinfacht gesagt, dünne Schläuche oder Röhren, die zwischen einem und 15 Millimeter Durchmesser haben; sie werden durch eine natürliche Öffnung oder einen Schnitt in den Körper eingebracht. Wird ein flexibles Endoskop in natürliche Körperöffnungen eingeführt, z. B. in die Speiseröhre oder in den Darm, so ist gar kein Schnitt erforderlich; bei starren Endoskopen, die durch die Bauchdecke in den Bauchraum eingeführt werden, sind die Schnitte nur wenige Millimeter lang.

Jedes Endoskop enthält mindestens ein Beleuchtungssystem und ein System zur Bildbetrachtung, das bei einer operationsvorbereitenden Untersuchung Einblicke in das Innere des Körpers gestattet. Das nötige Licht, das über Glasfasern geleitet wird, liefert eine Xenon- oder Halogenlampe.

Wie gelangt das Endoskopbild zum Arzt?

Um das Bild des Organs an das Auge des Chirurgen zu führen, verwendet man bei starren Endoskopen Linsensysteme; bei ihnen kann das Körperinnere also direkt durch ein Okular betrachtet werden. Bei flexiblen, mit Schläuchen ausgestatteten Endoskopen dagegen muss man die Bilder nach außen übertragen. Dies geschieht etwa über Bündel von Lichtleitfasern, die in einem Okular münden. Sollen mehrere Ärzte gleichzeitig die Aufnahmen ansehen können, wird eine Videokamera eingesetzt. Sie schickt das Bild an einen Monitor. Das gute Auflösungsvermögen der Kamera, das für ein brauchbares Bild unerlässlich ist, beruht auf digital arbeitenden Bildsensoren – lichtempfindlichen Chips, welche die Bildpunkte in elektronische Signale umwandeln. Sie werden dann in einem Computer verarbeitet und auf einem Monitor angezeigt.

Lassen sich Endoskope auch bei Operationen einsetzen?

Ja, mithilfe von Endoskopen kann man nicht nur Untersuchungen, sondern auch Eingriffe durchführen. Dazu werden durch den flexiblen Schlauch oder die starre Röhre des Endoskops miniaturisierte Instrumente wie Scheren oder elektrische Skalpelle in den Körper eingeführt. Auch Laserstrahlen lassen sich über Endoskope an eine zu behandelnde Stelle leiten. Da man mit diesem Verfahren nur noch minimal in den Körper des Patienten »eindringen« muss, werden solche Operationsverfahren als »minimalinvasive Chirurgie« (MIC) bezeichnet.

Eine minimalinvasive Operation bedeutet für den Patienten in der Regel eine viel geringere Belastung als eine »klassische« Operation. Durch die kleineren Operationswunden reduziert sich vor allem die Heilungsdauer. Einige Operationen – beispielsweise am Meniskus – sind deshalb inzwischen sogar ambulant möglich.

Eignen sich Röntgenstrahlen nur zur Diagnose?

Nein, denn Röntgenstrahlung kann im Rahmen der Strahlentherapie auch zu therapeutischen Zwecken genutzt werden. Ihre Wirkung beruht darauf, dass sie den Atomen, auf die sie trifft, Elektronen entreißt und die Atome zu Ionen macht; man spricht deshalb auch von ionisierender Strahlung. Trifft ionisierende Strahlung auf lebende Zellen, lässt sie Molekülbindungen aufbrechen, löst biochemische Reaktionen wie Veränderungen der Erbsubstanz (Mutationen) aus und führt im Extremfall zum Zelltod.

Dies kennen viele Menschen unter dem Begriff Strahlenschäden. Ihre negativen Auswirkungen sind jedoch gegen krankhafte Zellen wie Tumorzellen nützlich. Denn während sich gesunde Zellen von nicht zu hohen Strahlendosen erholen, werden Tumorzellen davon viel stärker geschädigt. Bestrahlt man also den Körper mehrmals in Zeitabständen, die gesundem Gewebe eine Regeneration erlauben, dann werden die Krebszellen zerstört. Um das kranke Gewebe so genau wie möglich zu bestrahlen und gesunde Zellen weitestmöglich zu schonen, muss vor der Strahlentherapie der Tumor genau lokalisiert werden.

Welche Strahlen kommen in der Strahlentherapie zum Einsatz?

Neben elektromagnetischer Strahlung in Form von Röntgen- und Gammastrahlen werden radioaktive Strahlen und sog. schwere Ionen eingesetzt. Die Anwendung der unterschiedlichen Strahlenarten richtet sich dabei nach den medizinischen Erfordernissen. Oberflächennahe Tumore beispielsweise werden mit weicher Röntgenstrahlung oder »schnellen« Elektronen bestrahlt. Für tiefer sitzende Tumore nutzt man härtere Röntgenstrahlung oder Gammastrahlung.

Übrigens: Die sinnvolle Dosis hängt einerseits von der physikalischen Energiedosis der Strahlung ab, andererseits von der relativen Empfindlichkeit des Gewebes, in dem z. B. ein Tumor eingebettet ist. So liegt die Empfindlichkeit der Keimdrüsen bei 0,2, die der Haut bei 0,01. Hinzu kommt ein Faktor, der von der Strahlungsart abhängt und in etwa angibt, wie viel mal intensiver als Röntgenstrahlung die Strahlung ist. Das Ergebnis dieser drei Parameter wird in der Einheit Sievert (Sv) gemessen.

Wie unterscheiden sich Röntgen-, Gamma- und Teilchenstrahlung?

Der Unterschied zwischen Gamma- und Röntgenstrahlung liegt zum einen in ihrer Wellenlänge, zum anderen in der Art, wie sie entstehen. Während Gammastrahlen eine Wellenlänge unter 0,01 Nanometer (milliardstel Meter) haben, liegen Röntgenstrahlen im Bereich von 0,01 bis 10 Nanometer. Anders als Röntgenstrahlung wird Gammastrahlung nicht mithilfe von abgebremsten Elektronen in einer Röntgenröhre erzeugt, sondern stammt aus dem radioaktiven Zerfall von Atomkernen. Für den Einsatz in der Medizin werden meist Cobalt-60-Präparate verwendet, die zwar nur wenige Zentimeter Kantenlänge aufweisen, aber eine intensive radioaktive Strahlung aussenden.

Röntgen- wie auch Gammastrahlen geben im Gewebe ihre Energie in einem größeren Gebiet ab, daher lässt sich ihr Wirkungsbereich nicht so genau festlegen. Anders ist dies bei Teilchenstrahlung, die in einer sehr scharf eingegrenzten Tiefe wirkt. Teilchenstrahlen wie Protonen, Alphateilchen oder Schwerionen lassen sich jedoch nur in sehr aufwendigen Teilchenbeschleunigern herstellen. Deshalb steht diese Therapiemöglichkeit nur in wenigen Großforschungslabors zur Verfügung.

Kann man Nierensteine ohne Operation entfernen?

Ja, mithilfe von akustischen Stoßwellen. Sie entstehen, wenn sich Schallwellen so überlagern, dass die mit ihnen verbundenen Schwankungen von geringem zu höherem Druck sehr rasch aufeinander folgen – bekannte Beispiele sind Überschallknall und Donner, die oft Fensterscheiben zum Scheppern bringen. Es ist leicht vorstellbar, dass die Scheiben zerspringen, wenn sie kurz hintereinander von vielen solcher Stoßwellen getroffen werden.

Steine können sich in Nieren, Blase und Galle bilden, wenn der Harnsäurestoffwechsel gestört ist. Diese unlöslichen Kristalle können, wenn sie sich festsetzen, heftige Schmerzen verursachen. Bis in die 1980er Jahre hinein konnte man sie nur operativ entfernen. Heute lassen sie sich mithilfe der Stoßwellenlithotripsie meist von außen zertrümmern.

Um dieses Verfahren anwenden zu können, muss die Position der Nierensteine zunächst durch eine Röntgenuntersuchung genau bestimmt werden. Dann wird der Stein von mehreren Ultraschallerzeugern gleichzeitig beschallt, so dass ihn eine sehr hohe Intensität trifft. Während die Ultraschallwellen das umliegende Gewebe kaum schädigen, regen sie den Stein zu mechanischen Schwingungen an, die ihn zerbrechen lassen. Die Bruchstücke werden mit dem Harn ausgeschieden.

Wann lässt sich die Stoßwellentherapie nicht einsetzen?

Wenn die Nieren- oder Gallensteine in der Nähe eines Knochens liegen, denn diese schirmen den Ultraschall ab. In diesem Fall müssen die Stoßwellen direkt im Körper in der unmittelbaren Nähe des Steins erzeugt werden. Dazu strahlt man über ein Endoskop einen Laserstrahl ein. Dieser erhitzt die Umgebung seines Auftreffpunkts und erzeugt dadurch eine Dampfblase, die nach dem Erlöschen des Strahls zusammenfällt. Lässt man nun durch sehr schnell aufeinander folgende Laserpulse die Blasen in rascher Folge entstehen und zerfallen, werden im Körperinneren Ultraschallstoßwellen erzeugt, die den Stein schließlich zertrümmern.

Wie hilft der Laser bei Netzhautschäden und grünem Star?

Durch verklumpen von Eiweißen im Auge. Bereits 1962, zwei Jahre nach dem Bau des ersten Lasers, wurde zum ersten Mal mit diesem besonderen Licht eine Netzhaut behandelt. Entzündungen oder Durchblutungsstörungen führen manchmal dazu, dass sich die Netzhaut ablöst. Mit Laserlicht können die um die Ablösungsstelle liegenden Gebiete koaguliert werden, d. h., die im Gewebe enthaltenen Eiweißstoffe beginnen zu verschmelzen und verklumpen. Dieses »Verkleben« beugt einer weiteren Ablösung der Netzhaut vor.

Grüner Star (Glaukom) entsteht durch eine Überproduktion von sog. Kammerwasser. Der dadurch erhöhte Augeninnendruck schädigt den Sehnerv, was zur Erblindung führen kann. Laser werden hier sowohl zur Diagnose als auch zur Therapie eingesetzt. Ein Laserscanner tastet dabei die Oberfläche des Sehnervs ab und macht verdächtige Veränderungen sichtbar. Zur Behandlung des grünen Stars kann der Ziliarkörper des Auges, der das Kammerwasser produziert, durch infrarotes Laserlicht teilweise koaguliert werden. Danach produziert er weniger Kammerwasser.

Wie wird Fehlsichtigkeit mithilfe von Laserstrahlen behandelt?

Kurzsichtigkeit lässt sich beheben, indem die zu stark gekrümmte Hornhaut in der Mitte durch die fotoablative Wirkung des Laserstrahls abgetragen wird, d. h., der Laser führt zu einer gezielten Verdampfung dünner Gewebsschichten. Der Vorteil eines Lasers gegenüber konventionellen Diamantmessern, mit denen man früher gearbeitet hat, ist seine große Tiefengenauigkeit. Bei derartigen Operationen werden UV-Laser eingesetzt, die im sog. gepulsten Betrieb arbeiten. Sie versenden Laserpulse mit einer Pulsdauer von nur wenigen Nanosekunden. Dies schont das umliegende Gewebe und konzentriert die Energie auf die Operationsstelle.

Geringe Weitsichtigkeit mit bis zu zwei Dioptrien lässt sich ebenfalls mit Laserstrahlen behandeln. Dabei wird ein ringförmiger Bereich um das Hornhautzentrum mithilfe von Laserlicht auf etwa 60 °C erwärmt. Das Bindegewebe schrumpft, die zu schwach gekrümmte Hornhaut zieht sich in dem bestrahlten Bereich zusammen und wölbt sich vor.

Wie ersetzt ein Beatmungsgerät die natürliche Atmung?

Ein solches Gerät liefert Sauerstoff und medizinische Druckluft, die in der richtigen Dosierung und nach Befeuchtung in die Lunge des Patienten gelangen. Die Beatmungseinheit sorgt dafür, dass die Ventile korrekt geschaltet werden. Dabei lassen sich verschiedene Möglichkeiten unterscheiden: Bei der totalen Atemunterstützung atmet der Patient überhaupt nicht mehr eigenständig, das Gerät liefert also die Atemluft und sorgt dafür, dass sie in die Lungen gelangt. Bei der teilweisen Atemunterstützung atmet der Patient noch selbst und das Gerät unterstützt lediglich dessen Atemzüge. Bei der reinen Spontanatmung ist der Patient in der Lage selbstständig zu atmen, das Beatmungsgerät sorgt nur für eine kontrollierte Sauerstoffversorgung, etwa im Rahmen von Operationen und postoperativer Pflege. Wenn in solchen Fällen die natürliche Spontanatmung gestört ist, kann die Atemversorgung durch ein Langzeitbeatmungsgerät übernommen werden.

Ein Langzeitbeatmungsgerät belastet das Herz-Kreislauf-System schwer, da es die Luft mit Überdruck in die Lunge hineindrückt und sie nicht durch Unterdruck in das Organ strömt. Der Einsatz von Langzeitbeatmungsgeräten wie auch die Entwöhnung von ihnen müssen deshalb ständig überwacht werden,

Übrigens: Das erste klinische Gerät, das die Beatmung eines Menschen mithilfe einer Maschine ermöglichte, war die sog. Eiserne Lunge. Sie wurde in den 1920er Jahren von dem Ingenieur Philip Dinker entwickelt und war zur Beatmung von Lungenkranken gedacht. Eine Eiserne Lunge besteht aus einem Hohlzylinder, der den Körper des Patienten bis zum Hals umschließt. Das Gerät erzeugt einen Unterdruck, wodurch die Außenluft über den Mund des Kranken in die Lungen eingesogen wird. Zum Ausatmen wird ein Überdruck in der Kammer aufgebaut, der die Luft herauspresst.

Was bringt ein stehendes Herz wieder zum Schlagen?

Ein Defibrillator. Dieses Gerät besteht aus einem Kondensator, der sich innerhalb einiger Sekunden auflädt, und zwei flachen Elektroden, die auf die Haut aufgelegt werden und dem Körper einen elektrischen Spannungsstoß abgeben, der das Herz nach einem Stillstand wieder zum Schlagen bringen soll. Daneben gibt es auch implantierbare, sog. Cardioverter-Defibrillatoren. Sie überwachen den Herzrhythmus und geben bei einer Herzrhythmusstörung (Herzkammerflimmern) einen Stromstoß ab. Anders als Herzschrittmacher arbeiten sie aber nur bei Bedarf.

Wussten Sie, dass …

im Mittelalter der Bader oder Wundarzt chirurgische Eingriffe vornahm?

die Erfindung der Narkose 1846 eine der bahnbrechendsten Errungenschaften der modernen Medizin war? Erst sie eröffnete unter anderem Chirurgen die Möglichkeit, kompliziertere und lang andauernde Operationen durchzuführen.

Wussten Sie, dass …

die erste Operation unter Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine 1953 stattfand? Bei dem Eingriff war die Patientin 45 Minuten lang an das Gerät angeschlossen.

1980 die erste Blinddarmoperation minimalinvasiv durchgeführt wurde?

Warum gibt es nicht nur minimalinvasive Operationen?

Weil minimalinvasive Chirurgie wesentlich aufwendiger als klassische Operationen ist und sich daher erst allmählich durchsetzt. An einer solchen Operation müssen meist mehrere Ärzte beteiligt sein: Während zwei die eigentliche Operation durchführen, übernimmt ein dritter die Rolle des »Kameramanns«. Außerdem werden kompliziertere Geräte verwendet als bei der klassischen Chirurgie; sie müssen beispielsweise aufwendiger gewartet und sterilisiert werden. Schließlich ist auch die MIC nicht risikolos: Beim Einführen der Endoskope können mechanische Verletzungen auftreten.

Wussten Sie, dass …

Laser wie Skalpelle in der Chirurgie zum Schneiden eingesetzt werden? Durch die hohe Lichtintensität wird das Gewebe auf einer dünnen Schnittlinie erwärmt und zerstört, gleichzeitig werden kleinere Blutgefäße versiegelt und so Blutungen reduziert.

Hilft Licht gegen Krebs?

Ja, sofern es sich um Laserlicht handelt und der Tumor mit bestimmten Farbpigmenten »geimpft« wurde. Die Pigmente absorbieren eingestrahltes Laserlicht und setzen Sauerstoff frei, der die Tumorzellen zerstört. Die entsprechende Therapie wird »fotodynamische Krebstherapie« genannt.

Arzneien und Pharmazie: Im Dienst der Gesundheit

Seit wann gibt es Arzneimittel?

Vermutlich bereits seit seinen Anfängen kennt der Mensch Möglichkeiten, seine Gesundheit durch den Einsatz von heilkräftigen Pflanzen zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Schon die berühmten Ärzte der Antike bereiteten aus getrockneten pflanzlichen und tierischen Produkten (»droog« bedeutet auf niederländisch »trocken«) eine Fülle von Arzneimitteln zu, die sie in Form von Salben oder Pulvern verabreichten. Im Mittelalter wurde die Heilkunst vor allem von arabischen Ärzten und den Klöstern praktiziert und weiterentwickelt. Mönche und Nonnen bewahrten ihre getrockneten Heilkräuter in Räumen auf, die sie mit dem lateinischen Wort »apotheca« (Vorratskammer) bezeichneten.

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts standen vielfältig zusammengesetzte Medikamentenmischungen im Vordergrund. Paracelsus (1493–1541) forderte dagegen die gezielte Suche nach reinen Wirksubstanzen. Alchemistische Labortechniken wie Destillation und Sublimation hielten Einzug in die Apothekerkunst. Mineralische Präparate aus Arsen oder Gold wurden ebenfalls als Arzneien erprobt. Im 18. und 19. Jahrhundert hatte die Suche nach einem Wirkprinzip in pflanzlichen Heilmitteln mithilfe chemischer Methoden erste Erfolge. Die Wirksubstanzen Morphin und Chinin wurden isoliert. Doch erst 1910 gelang es erstmals, ein Medikament künstlich im Labor herzustellen: das Syphilismittel Salvarsan.

Wie findet man ein neues Medikament?

Durch ein mehrstufiges Verfahren. Bevor mit der Entwicklung eines neuen Medikaments begonnen werden kann, muss als Erstes nach einem geeigneten Angriffspunkt im Krankheitsgeschehen gefahndet werden, dem Target (Ziel). Meist ist dies ein körpereigenes Molekül, etwa ein Enzym oder Hormonrezeptor. Ist das Target identifiziert, so beginnt die Suche nach einem Wirkstoff, der es in der gewünschten Weise beeinflusst. Dazu wird zunächst überprüft, ob bereits bekannte Substanzen am Target eine Wirkung zeigen. Dieses sog. Screening wird mithilfe von Robotern durchgeführt: In winzigen Gefäßen werden kleine, in Flüssigkeit gelöste Substanzproben mit Targetmolekülen zusammengebracht und etwaige Veränderungen registriert.

Die so ermittelten Wirkstoffkandidaten treten dann in die vorklinische Prüfung ein: An Tieren wird der Einfluss auf Stoffwechsel und Organe sowie die Giftigkeit der Substanz getestet. Anhand dieser Ergebnisse wird die Wirkung auf den Menschen eingeschätzt und in vier klinischen Phasen überprüft. Zunächst nehmen nur wenige freiwillige Patienten das Mittel ein, die zuvor als mit herkömmlichen Arzneien nicht mehr heilbar eingeschätzt worden waren. Phase II dient dazu, die Ergebnisse aus Phase I an einer größeren Anzahl von Patienten zu bestätigen. In Phase III wird dann die Wirkung mit der von anderen Präparaten sowie mit Placebogaben verglichen. Phase IV schließlich beinhaltet Langzeitstudien nach der Zulassung.

Liefern Pflanzen auch heute noch Wirkstoffe für Arzneien?

Ja, beispielsweise wird aus dem Roten Fingerhut (Digitalis purpurea) das Herzpräparat Digitalis gewonnen. Voraussetzung ist, dass die Heilpflanze die gewünschten Inhaltsstoffe in ausreichender Qualität enthält. Und dies hängt nicht zuletzt von den Wachstumsbedingungen der Pflanze ab, also der Bodenqualität oder der Sonneneinstrahlung. Aus diesem Grund werden viele pharmakologisch genutzten Heilkräuter nicht aus dem Freiland gesammelt, sondern in Pflanzungen gezogen. Dort wachsen die Heilkräuter unter kontrollierten Umweltbedingungen auf, wodurch eine stets gleich bleibende Qualität der Wirkstoffe gewährleistet wird.

Es gibt einen weiteren Grund, Heilkräuter gezielt anzubauen: Die Wildformen vieler wertvoller Pflanzen werden durch ungehemmtes und sinnloses Sammeln immer seltener, so dass ein Anbau die natürlichen Bestände schützt. Außerdem bietet die Natur allein oft nicht mehr genügend Pflanzen, um den Bedarf der pharmazeutischen Industrie zu decken.

Wie wird eine Heilpflanze zum Medikament?

Durch verschiedene Arbeitsschritte, in denen die heilkräftigen Wirkstoffe chemisch aus der Pflanze herausgelöst und mit Zusatzstoffen verbunden werden, die eine gute Aufnahme im Körper gewährleisten. Um die gewünschten Wirkstoffe zu erhalten, werden die Pflanzen zerkleinert und die Inhaltsstoffe mithilfe eines Lösungsmittels aus der Pflanze herausgezogen. Nicht immer kommt Wasser oder Alkohol zum Einsatz, oft werden auch chemische Lösungsmittel wie Aceton verwendet. Die entstandene Lösung wird in weiteren Verarbeitungsstufen von unerwünschten Chemikalien gereinigt und so weit eingedickt, bis eine bestimmte Dosis des Wirkstoffs im fertigen Medikament gewährleistet ist.

Doch die isolierten Wirkstoffe benötigen sozusagen ein Vehikel, um verabreicht werden zu können. Werden sie etwa mit Wasser oder auch Alkohol vermengt, entstehen Tropfen bzw. Säfte. Zur äußerlichen Anwendung mischt man die Wirkstoffe z. B. mit Ölen oder einem Salbengrundstoff. Bei getrockneten Wirkstoffen eignet sich beispielsweise Stärke als Trägersubstanz. Erst jetzt ist aus der Pflanze ein Medikament geworden.

Was sind Antibiotika?

Unterschiedliche Stoffe, die von Mikroorganismen hergestellt werden und die das Wachstum anderer Mikroorganismen – darunter auch Krankheiten verursachende Bakterien – hemmen. Allein Sporen bildende Pilze (Streptomyceten) produzieren bislang etwa 500 der 8000 bekannten antibiotischen Substanzen. Nur rund 50 davon werden weltweit eingesetzt, nicht nur in der Medizin, sondern auch in Landwirtschaft und Industrie – so z. B. Streptomycin, Aureomycin und Tetrazykline. Um Antibiotika herzustellen, werden die Mikroorganismen gezüchtet, abgetötet und die Überreste chemisch gereinigt. Ist die chemische Formel des Antibiotikums bekannt, kann man es auch künstlich herstellen.

Übrigens: Antibiotika wirken nur bei wachsenden Bakterien, ruhende Bakterienzellen beeinträchtigen sie nicht. Deshalb ist es für einen erfolgreichen Einsatz außerordentlich wichtig, Antibiotika genau in der vorgeschriebenen Dosis und über den vorgeschriebenen Zeitraum hinweg einzunehmen. Setzen nämlich die ruhenden Zellen zum Wachstum und zur Teilung an, muss im Körper noch eine ausreichende Menge des Wirkstoffs vorhanden sein, um auch sie abzutöten.

Können Hormone künstlich hergestellt werden?

Ja, künstliche Hormone kommen zunächst aus dem Labor. Zur großtechnischen Produktion werden dann gentechnisch veränderte Bakterien herangezogen. Allerdings sind diese Substanzen den Bakterien völlig fremd; sie verfügen weder über die Gene für den Bauplan von Hormonen noch über das enzymatische Werkzeug für ihre Herstellung. Um also menschliche Hormone aus Bakterien zu gewinnen, müssen Bakterien genetisch »umprogrammiert« werden. Dazu muss ein Gen für den Bauplan eines Proteinhormons wie Insulin künstlich in das Bakterium eingeschleust werden; dies geschieht mithilfe der Gentechnik. Fortan produzieren diese genetisch veränderten Bakterien menschliches Protein, und zwar in so großer Menge und so preiswert, wie es bis dahin nicht möglich war.

Das erste menschliche Protein, das auf diese Weise 1977 von Escherichia coli produziert wurde, war Somatostatin. Es wird in einer bestimmten Region des Gehirns, dem Hypothalamus, gebildet und beeinflusst die Wirkung anderer Hormone, z. B. des menschlichen Wachstumshormons. Der bakteriell produzierte Wirkstoff erwies sich als völlig identisch mit dem menschlichen Hormon. Bis heute ist Escherichia coli eine der nützlichsten Bakterien der Gentechnik geblieben.

Was sind Interferone?

Interferone sind kleine Proteine, welche die Vermehrung von Viren in Zellen hemmen. Interferone werden von Immunzellen, etwa Lymphozyten und Makrophagen, produziert und sind auch für das seit langem bekannte Phänomen der »viralen Interferenz« verantwortlich – der Tatsache also, dass eine bereits bestehende Virusinfektion eine Zweitinfektion mit einem anderen Virus verhindert. Allgemein beeinflussen sie die Immunreaktion, lösen diese aus, verstärken sie oder hemmen sie gegebenenfalls auch.

Interferone hemmen darüber hinaus die Zellteilung und fördern die Rückbildung bei Tumoren. Deshalb sind sie als potenzielle Antikrebsmittel interessant. Die Anwendung ist jedoch kompliziert und ein Durchbruch in der therapeutischen Anwendung lässt bislang auf sich warten. Erzeugt werden Interferone durch gentechnisch veränderte Mikroorganismen.

Wie bringt man Bakterien dazu, Insulin zu produzieren?

Mithilfe der Gentechnik. Das für die Insulinproduktion zuständige Gen liegt in Form eines DNA-Abschnitts im menschlichen Genom vor. Beim Ablesen des Gens entsteht ein spezieller Abschnitt von Ribonucleinsäure, die »Boten-RNA«. Diese kann isoliert und mithilfe von Enzymen wiederum in DNA umgeschrieben werden, die nun cDNA (complementäre DNA) genannt wird. Diese cDNA von Genen wird in der Gentechnik häufig als »künstliches« Gen verwendet. Um das gewünschte Protein herstellen zu können, muss die Bakterienzelle mit der cDNA bestückt werden. Setzt man die Zelle kurzen Pulsen von elektrischen Feldern aus, entstehen Poren in der Zellmembran, durch die die DNA-Stücke in die Zelle gelangen. Damit ist die Bakterienzelle »transformiert«. Bei jeder Zellteilung wird nun die DNA und damit auch das fremde Gen vervielfältigt.

Wussten Sie, dass …

Medikamente in verschiedene Klassen eingeteilt werden? Beispielsweise lindern Analgetika den Schmerz, Antibiotika wirken gegen Bakterien und Zytostatika hemmen das Zellwachstum (Tumorbehandlung).

auch Viren zum Heilen genutzt werden? Eiweißstoffe aus deren Proteinhülle helfen unter anderem gegen Hepatitis, Masern und Tollwut.

Können alle Krankheiten geheilt werden?

Nein. Derzeit ist von den rund 30 000 medizinisch definierten Krankheiten lediglich ein Drittel heilbar. Rheuma, Alzheimer, Diabetes und Asthma, aber auch ein banaler Schnupfen können bis heute nicht oder nur mit mäßigen Erfolgsaussichten bekämpft werden. Immer wieder werden große Hoffnungen auf neuartige Wundermittel und Verfahren gesetzt. Doch fast immer gelingen auch bei großen Forschungsanstrengungen nur kleine Schritte, und der Weg vom Forschungslabor zum zugelassenen neuen Präparat ist lang und teuer.

Wer entdeckte das erste Antibiotikum?

Der britische Bakteriologe Alexander Fleming (1881–1955). Er entdeckte 1928 das Penicillin, das von dem Pinselschimmel (Penicillium notatum) erzeugt wird. Fleming war aufgefallen, dass eine mit dem Pilz verunreinigte Bakterienkultur nicht mehr weiterwuchs, und er schloss daraus auf die antibakterielle Wirkung des Wirkstoffs. In der Folgezeit erwies sich Penicillin als eine effektive Waffe bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten, die damals die Todesursache Nummer eins vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern waren. Unzähligen Menschen hat das Medikament damit das Leben gerettet.

Wussten Sie, dass …

Antibiotika für die erzeugenden Bakterien von Vorteil sind? Sie hemmen das Wachstum von Nahrungskonkurrenten ihrer Produzenten.

die Insulinmangelkrankheit Diabetes eine der häufigsten Krankheiten in den westlichen Ländern ist? Weltweit werden heute pro Jahr sechs Tonnen Insulin zur Behandlung von Diabetes verbraucht.

Seh- und Hörhilfen: Für Auge und Ohr

Wie funktioniert eine Brille?

Sie gleicht Fehler im Brechverhalten des Auges aus. Bei Weitsicht wirkt sie als Sammellinse, die den Lichtstrahl bereits vor der Augenlinse verengt und so die Fokussierung unterstützt. Kurzsichtigkeit wird mit einer Streulinse behoben. Diese weitet den Strahl vor dem Auge auf, wirkt der zu starken Fokussierung der Augenlinse also entgegen. Allerdings erzeugen Brillen vergrößerte (bei Weitsichtigkeit) bzw. verkleinerte Bilder (bei Kurzsichtigkeit). Kommen Altersweitsicht und Kurzsichtigkeit zusammen, werden heute Mehrstärkenbrillen eingesetzt. Die Bifokalbrille beispielsweise ist eine Brille für die Fernsicht, in die ein Zusatzteil für den Nahbereich eingelassen ist. Bei einer Gleitsichtbrille gehen die verschiedenen Bereiche gleitend ineinander über.

Übrigens: So genannte phototrope Brillengläser ändern ihre Abschirmeigenschaften je nach Helligkeit. Die dunkle Tönung wird durch winzige kristalline Bereiche hervorgerufen, in denen bei Einfall von UV-Licht Silber-Ionen entstehen. Infrarotstrahlung oder Wärme stellen den ungetönten Zustand wieder her, wenn beispielsweise bei bedecktem Himmel die UV-Strahlung abgeschirmt wird.

Kann man mit künstlichen Augen sehen?

Noch nicht, doch die Wissenschaft arbeitet an dem Problem und es wurden schon testweise erste Sehimplantate eingesetzt. Sind die Lichtsinneszellen ausgefallen, der Sehnerv aber noch intakt, wird in absehbarer Zukunft in bestimmten Fällen eine »Sehprothese« helfen können. Deren Herzstück ist ein sog. CCD-Chip, wie er auch in Digitalkameras und Camcordern sowie in modernen astronomischen Fernrohren als Bildsensor eingesetzt wird. Zusammen mit einer elektronischen Baugruppe wird er in die Netzhaut (Retina) implantiert und leitet ein Bildsignal über Elektroden an die Nervenzellen. Die prinzipielle Machbarkeit wurde in Tierversuchen gezeigt. 2002 wurde erstmals ein Implantat beim Menschen auf Dauer eingepflanzt.

Wie funktionieren Hörgeräte?

Das erste Hörgerät – das trichterförmige Hörrohr – konnte den Schall nicht verstärken, sondern nur sammeln. Ein heutiges Hörgerät dagegen besteht aus Mikrofon, Verstärker und Lautsprecher. Es kann den Schall aufnehmen, verstärken und mit dem Lautsprecher direkt an das Ohr abgeben.

Trotzdem benutzen viele Menschen ihr Hörgerät nicht gern. Woran liegt das? Diese Hörgeräte verstärken den Schall, helfen also nur bei einer Schallleitungsschwerhörigkeit. Viel häufiger tritt aber eine Schallempfindungsschwerhörigkeit auf. Hier ist der wahrgenommene Schall nicht nur abgeschwächt, sondern auch verzerrt. Damit wird besonders das Verstehen von Sprache bei Vorhandensein von Störgeräuschen erschwert. Ein herkömmliches analoges Hörgerät verstärkt jedoch undifferenziert den Gesamtschall, so dass die Sprache in einem Meer aus Störgeräuschen untergeht.

Mit modernen digitalen Hörgeräten dagegen ist es möglich, den Schall nicht einfach nur zu verstärken, sondern den Klang gezielt zu verändern. So kann zum Beispiel der Störschall gegenüber dem Sprachsignal abgeschwächt werden, wenn er eindeutig vom gewünschten Schall zu unterscheiden ist. Neueste Entwicklungen arbeiten mit zwei Mikrofonen, eines für jedes Ohr. Dadurch kann das Gerät, wie die Ohren es auch tun, den Schall räumlich orten. Mit einem entsprechend programmierten Miniaturcomputer kann das Gerät dann unterscheiden zwischen dem Schall, der von vorn (also dem Gesprächspartner) kommt, und den aus allen Raumrichtungen kommenden Störgeräuschen.

Übrigens: Ist die Hörfähigkeit gar nicht (mehr) vorhanden, kann neuerdings – bei intaktem Hörnerv – ein Implantat die Funktion der Hörschnecke (Cochlea) teilweise ersetzen.

Warum gestaltet sich das Telefonieren mit älteren Hörgeräten so schwierig?

Mit einem Hörgerät zu telefonieren oder Lautsprecherdurchsagen zu verstehen, ist deshalb immer mit Schwierigkeiten verbunden, weil die Lautstärke, die von diesen Geräten erzeugt wird, nur gering ist bzw. nur wenig davon beim Hörer ankommt. Für solche Fälle enthalten moderne Hörgeräte Induktionsspulen, die elektromagnetische Signale aufnehmen können. Solche Signale werden manchmal in öffentlichen Gebäuden (bestimmte Plätze in Kirchen, Theatern usw.) oder Reisebussen mithilfe von Induktionsschleifen erzeugt; es gibt auch Spezialtelefone mit Induktionsschleifen. Wenn die Schallwellen über diesen Umweg ins Hörgerät gelangen, ist es auch Hörgeschädigten möglich, ohne Einschränkungen am öffentlichen Leben teilzuhaben.

Womit hören wir?

Wir hören eigentlich mit dem Gehirn, denn erst dort entsteht der Höreindruck. Die Ohrmuschel sammelt aber die Schallwellen und leitet sie in den Gehörgang. Das Trommelfell verschließt den Gehörgang zum Mittelohr, einem luftgefüllten Raum, in dem die Gehörknöchelchen sitzen, die man nach ihrer Form Hammer, Amboss und Steigbügel nennt. Sie nehmen den Schall auf und leiten ihn durch eine weitere Membran ins Innenohr. Hier befindet sich die Cochlea (Hörschnecke). Sie ist mit einer Flüssigkeit gefüllt, die sich als Reaktion auf die schwingende Membran bewegt. Die Bewegung wird von den Haarzellen in elektrische Impulse umgesetzt und ans Gehirn weitergeleitet. Durch Lärm oder altersbedingt kann die Hörfähigkeit nachlassen, weil die Haarzellen geschädigt werden. Da die Hörfähigkeit besonders bei hohen Frequenzen nachlässt, andererseits aber vor allem Konsonanten in diesem Frequenzbereich liegen, fällt es zunehmend schwer, Sprache zu verstehen. Das Ohr ist aber nicht nur Hör-, sondern auch Gleichgewichtsorgan. Die Sinneszellen reagieren auf Schwankungen des Flüssigkeitsstandes in den sog. Bogengängen.

Wussten Sie, dass …

das Wort »Brille« sich von dem Halbedelstein Beryll ableitet, aus dem man im Mittelalter Lesesteine schliff?

die älteste bekannte Darstellung einer Brille auf einem Wandgemälde von Tomaso di Modena aus dem Jahr 1352 zu sehen ist?

es auch Hörbrillen gibt? Bei diesen Brillen ist das Hörgerät in dem dicken Bügel untergebracht.

es Menschen mit absolutem Gehör gibt, die Tonhöhen ohne vorgegebenen Vergleichston bestimmen können?

Zahnersatz: Technik mit Biss

Warum ist Amalgam als Zahnfüllung so umstritten?

Weil es Quecksilber enthält und dies gesundheitsschädlich ist, wenn es in den Körper gelangt. Amalgame sind nämlich allgemein Mischungen aus verschiedenen Metallen; in dem in der Zahnmedizin eingesetzten Material findet man außer ungefährlichen Metallen wie Silber, Kupfer oder Zink zur Hälfte Quecksilber. Dieses ist zwar an sich fest eingebaut in das Metallgemisch, doch es wird vermutet, dass Quecksilber sich durch Kauen oder saure Getränke aus dem Amalgam lösen kann. Bislang gibt es keinen eindeutigen wissenschaftlichen Nachweis hierfür. Trotzdem wird insbesondere Schwangeren empfohlen, die Zahl der Amalgamfüllungen so gering wie möglich zu halten.

Lange Zeit war Amalgam jedoch das Mittel der Wahl, wenn es galt, zuvor mit dem Bohrer entfernte kariöse Stellen wieder aufzufüllen. Denn es ist preiswert, haltbar und wirkt gegen Kariesbakterien, zudem kann es relativ einfach verarbeitet werden.

Gibt es Alternativen zum Amalgam?

Mittlerweile sind einige viel versprechende neue Materialien für den Zahnersatz auf den Markt gekommen, während früher fast ausschließlich das teure Edelmetall Gold als Alternative zum Amalgam gewählt werden konnte. Besonders interessant sind Kunststoffe oder Keramiken sowie Verbindungen daraus, die sog. organisch-anorganischen Verbundpolymere.

Kunststofffüllungen haben den Vorteil, dass sie in Farbe und Aussehen der natürlichen Zahnsubstanz ähneln und daher nicht auffallen. Früher eigneten sie sich nur zum Füllen kleiner Löcher, heute kann man sogar abgebrochene Stücke vom Zahn oder alte Füllungen neu aufbauen. Kunststofffüllungen werden wie Amalgam direkt im Mund des Patienten gelegt, sie sind jedoch nicht so »bissfest« wie Amalgam.

Daneben gibt es auch Füllungen, die nach einem Gipsabdruck im Labor gefertigt werden. Diese sog. Inlays bestehen aus Gold, Kunststoff oder Keramik. Goldinlays enthalten die ungiftigen Edelmetalle Gold und Platin, sie sind sehr haltbar und haben nach dem Polieren eine extrem glatte Oberfläche, auf der sich Beläge nur schlecht absetzen können. Nachteile von Goldinlays sind der Preis und das auffällige Aussehen. Durch Verblendung mit Keramik lässt sich aber ein zahnfarbenes Äußeres erreichen. Es gibt auch komplette Inlays aus hochfester Presskeramik. Sie sind kosmetisch vorteilhafter, aber auch noch teurer als Goldinlays.

Wann braucht der Zahn eine Krone?

Sobald die natürliche Zahnkrone so weit zerstört ist, dass der Zahn nicht mehr zu füllen ist. Der Arzt schleift dann den Zahn und macht einen Abdruck, anhand dessen das Labor eine künstliche Krone anfertigt, die auf den Zahnstumpf aufzementiert wird. Vollgusskronen sind aus Metall (meist Legierungen mit mehr oder weniger hohem Goldanteil, manchmal auch Nichtedelmetalllegierungen). Es ist möglich, auf das Metallgerüst Keramikverkleidungen aufzubrennen; dadurch ist die Krone äußerlich kaum von den natürlichen Zähnen zu unterscheiden. Allerdings ist eine verkleidete Krone dicker, weshalb der Zahn stärker abgeschliffen werden muss. Jacketkronen bestehen nur aus Keramik. Wegen der durchscheinenden Eigenschaften der Keramik besteht hohe Ähnlichkeit mit echten Zähnen. Solche reinen Keramikkronen sind jedoch bruchgefährdeter als solche mit Metallkern.

Weshalb werden Zahnlücken durch Brücken geschlossen?

Da durch die falsche Belastung beim Kauen ansonsten benachbarte, noch gesunde Zähne Schaden nähmen. Ist die Lücke nur klein, kann man sie mit einer Brücke schließen. Dazu müssen die Zähne neben der Lücke gesund und stabil im Kiefer verankert sein, denn diese dienen als »Brückenpfeiler«. Sie werden abgeschliffen und jeder Zahn wird überkront. Diese beiden Kronen sind fest mit den Ersatzzähnen verbunden, welche die Lücke schließen. Sie bestehen aus Goldlegierungen, die im Bereich der Schneidezähne aus ästhetischen Gründen oft mit Keramik oder Kunststoff verblendet sind. Bei guter Pflege können Brücken bis zu 20 Jahre halten. Eine Alternative zur Brücke sind künstliche Zahnwurzeln aus Titan, die überkront werden.

Sind künstliche Zähne eine Erfindung der Neuzeit?

Nein, Zahnersatz wurde schon vor Jahrtausenden produziert. Bei Ausgrabungen in Pakistan stellten Archäologen beispielsweise fest, dass bereits vor 8000 Jahren Zahnbohrungen vorgenommen wurden. Die Etrusker fertigten 500 v. Chr. Zahnersatz aus Goldbändern und Zähnen von Toten. Im europäischen Mittelalter gab es fahrende Chirurgen, die ihr Handwerk als Zahnbrecher vor allem auf Jahrmärkten ausübten. Zahnfüllungen aus Gold und Amalgam gab es bereits im 16. Jahrhundert, aber erst mit der Erfindung des Tretbohrers (1871) konnten kariöse Stellen gründlich entfernt werden. Prothesen wurden bis ins 19. Jahrhundert aus Menschenzähnen, die man auf Schlachtfeldern fand, hergestellt, danach verwendete man Porzellan. Die Zahnbürste gibt es seit dem frühen 18. Jahrhundert.

Wussten Sie, dass …

Ludwig XIV. sich auf Anraten seiner Ärzte als junger Mann alle Zähne ausbrechen ließ und den Rest seines langen Lebens mit einem Gebiss lebte?

Zahnschmelz die härteste Substanz des menschlichen Körpers ist?

Karies die am weitesten verbreitete Zivilisationskrankheit sein dürfte? Sie tritt bei fast 100 % der Bevölkerung auf.

das Auftreten von Karies nicht nur von der Zahnpflege abhängt, sondern vermutlich auch eine genetische Komponente hat?

man den Zahnschmelz durch fluoridhaltige Zahnpasten oder Fluoridzusätze in Milch oder Kochsalz dauerhaft härten kann?

einem 50-Jährigen statistisch gesehen bereits zwölf Zähne fehlen?

Herzschrittmacher: Wenn die Pumpe stockt

Was leistet ein Herzschrittmacher?

Er regelt den Schlagrhythmus des Herzens. Ein solches Gerät wird unter dem Brustmuskel implantiert und ist über zwei Elektroden mit dem Herz verbunden. Der Herzschrittmacher gibt regelmäßige Spannungspulse von wenigen Volt an das Herz ab und regt es dadurch zur Kontraktion an. Ältere Geräte hatten nur eine feste Pulsfrequenz, moderne Geräte sind dagegen mithilfe eines Mikroprozessors steuerbar. Durch eine Programmierung ist es möglich, den Schrittmacher speziell auf die Bedürfnisse des Patienten einzustellen und Dauer, Stärke und Häufigkeit der Pulse festzulegen.

Der Mikroprozessor kann aber auch Daten in einem Speicher ablegen, z. B. das über Elektroden empfangene EKG-Signal (Elektrokardiogramm). Der Patient trägt so ein Gerät für ein Langzeit-EKG mit sich herum, das ständige medizinische Kontrolle ermöglicht.

Wie lässt sich ein Herzschrittmacher programmieren?

Zur Übertragung von Programminformationen und auch von Daten, welche der Schrittmacher gesammelt hat, nutzt man Radiowellen; sie werden von einer Spule in einem Programmierkopf erzeugt, der auf die Haut des Patienten über dem Schrittmacher gesetzt wird. Als Empfänger dient eine Spule im Schrittmacher.

So lässt sich beispielsweise die Pulsfrequenz optimal für jeden Patienten einstellen, sie lässt sich auch für Untersuchungszwecke vorübergehend absenken. Die Datenübertragung in umgekehrter Richtung, also das Senden vom Schrittmacher zum externen Steuercomputer, umfasst die Übertragung von EKG-Aufzeichnungen, aber auch von Nachrichten »in eigener Sache« wie dem Ladezustand der Batterien. Dies ist ein großer Fortschritt gegenüber früheren Modellen, denn damals war für jede Anpassung des Geräts eine neue Operation erforderlich.

Um Energie zu sparen, kann man auch die Dauer und die Stärke des Stimulationspulses auf die individuell erforderlichen Minimalwerte einstellen. Zwar halten die verwendeten Lithiumbatterien etwa zehn Jahre, doch um die Batterie zu wechseln, ist eine Operation erforderlich. Es liegt daher im Sinne des Patienten, Strom zu sparen und auf diese Weise die Lebensdauer der Batterie so gut es geht zu verlängern.

Gibt es lernfähige Herzschrittmacher?

Ja, denn man kann dem Herzschrittmacher auch beibringen, ab welcher vom Herzen ausgehenden Signalstärke er eine natürliche Aktivität des Herzens annehmen soll, um selbst nur bei Bedarf aktiv zu werden. Der Übergang zu einem implantierbaren Defibrillator ist fließend.

Übrigens: Die Materialien eines Schrittmachers müssen höchsten Anforderungen genügen. So wird das hermetisch verschlossene Gehäuse aus Edelstahl oder Titan gefertigt, die Elektroden bestehen aus Kohlenstoff oder Speziallegierungen.

Sind Handys gefährlich für Menschen mit Herzschrittmacher?

Ja, durchaus, denn die elektromagnetischen Wellen der Mobiltelefone können die Elektronik des Schrittmachers beeinflussen und so die Funktion stören. Daher wird empfohlen, Handys nicht direkt an der Brust über dem Herzschrittmacher zu tragen. Des Weiteren kommt auch die Arbeit in Labors, in denen mit hohen Magnetfeldern gearbeitet wird, für Schrittmacherpatienten nicht in Frage. Selbst ein haushaltsüblicher Mikrowellenherd kann unter ungünstigen Umständen Störungen des Schrittmachers verursachen. Auch Untersuchungen mithilfe der Magnetresonanztomographie sind in der Regel nicht ratsam bzw. sollten nur unter ständiger Überwachung des Patienten durchgeführt werden.

Seit wann gibt es Herzschrittmacher?

Der erste Herzschrittmacher wurde 1932 gebaut, obwohl die Idee schon seit Ende des 18. Jahrhunderts existiert. Der erste Schrittmacher war noch ein sieben Kilogramm schweres Gerät, das alle sechs Minuten aufgeladen werden musste. 1958 wurde in Stockholm der erste Schrittmacher in einen Patienten eingesetzt. Dieser wurde – mit weiteren 22 Schrittmachern – 86 Jahre alt! Seit Ende der 1980er Jahre können die Schrittmacher auch die Signale von Bewegungs- und Temperatursensoren berücksichtigen, 1992 schließlich kam der erste Herz-Kreislauf-Schrittmacher zum Einsatz. Neueste Erfolge waren die Zweikammerstimulation durch eine Elektrode (1995) und vier Jahre später der erstmalige Einsatz der Dreikammerstimulation. Bundesweit werden jährlich rund 40 000 Schrittmacher eingesetzt; insgesamt tragen etwa 300 000 Patienten einen Herzschrittmacher in ihrem Körper.

Wie kommt es zu Herzrhythmusstörungen?

Die Ursache kann in einer Störung der Reizbildung liegen. In diesem Fall verlaufen die elektrischen Erregungen des Sinusknotens, die den Herzschlag kontrollieren, in anomaler Weise, etwa bei zusätzlichen Erregungen von Herzkammer oder Vorhof. Eine andere Ursache von Herzrhythmusstörungen kann sein, dass die Erregung falsch weitergeleitet wird.

Übrigens: bei einer Herzrhythmusstörung ist nicht in erster Linie die Geschwindigkeit des Herzschlags das Problem, sondern die Ungleichmäßigkeit.

Wussten Sie, dass …

das Herz eines Menschen etwa 300 g wiegt?

Herzrhythmusstörungen nicht nur durch Herzerkrankungen ausgelöst werden können? Auch manche Medikamente, ein gestörter Mineralhaushalt des Blutes oder Drogen wie etwa Kokain können sie verursachen.

die Pulsfrequenz nicht bei allen Menschen gleich ist? Bei Leistungssportlern zum Beispiel, die regelmäßig trainieren, schlägt das Herz 40- bis 60-mal pro Minute (das entspricht etwa 100 000 Schlägen pro Tag), bei Menschen, die wenig oder gar keinen Sport treiben, dagegen 80-mal oder mehr.

Dialyse: Hilfe bei Nierenversagen

Was ist eine Dialyse?

Eine Reinigung des Bluts, d. h. das Entfernen von schädlichen Stoffwechselprodukten aus dem Blut. Diese »Blutwäsche« wird in einem externen Gerät, dem sog. Dialysator, vorgenommen, sofern die natürliche Nierenfunktion stark gestört ist.

Dabei wird das Blut des Patienten aus der Arterie eines Arms entnommen, am Dialysator vorbeigeleitet und in eine Vene des Arms zurückgeführt. Im Dialysator findet die eigentliche Reinigung des Blutes statt. Bei der Dialyse wird das gesamte Blut des Patienten – durchschnittlich fünf Liter bei einem Erwachsenen – etwa sechsmal durch die künstliche Niere gepumpt. Eine Dialysesitzung dauert mehrere Stunden und muss drei- bis viermal wöchentlich durchgeführt werden. Wegen der Häufigkeit der erforderlichen Behandlungen bekommt der Patient einen künstlichen Gefäßzugang.

Wie funktioniert die Dialyse?

Die im Blut vorhandenen Schadstoffe treten in eine Salzlösung über (das Dialysat), können aber nicht ins Blut zurückkehren. Im Dialysator fließen Dialysat und Blut in entgegengesetzter Richtung aneinander vorbei, bleiben aber durch eine semipermeable (halbdurchlässige) Membran getrennt. Halbdurchlässig bedeutet, dass kleine Moleküle und Ionen hindurchtreten können, große nicht. Da die Konzentration an Schadstoffen und Ionen im Blut größer ist als im Dialysat, treten diese Stoffe ins Dialysat über, in dem Bestreben, einen Konzentrationsausgleich herzustellen. Größere Moleküle wie Proteine im Blut durchdringen die Membran nicht.

In den häufig verwendeten Kapillardialysatoren fließt das Dialysat in einem Rohr. Durch dieses Rohr führen etwa 10 000 Hohlfasern von etwa 0,2 Millimetern Dicke. In diesen Kapillaren strömt das Blut, außen an den Kapillaren fließt das Dialysat vorbei. Die Wände der Kapillaren sind die Membranen, an denen der Stoffaustausch stattfindet. Sensoren überprüfen u. a., ob Blut in das Dialysat gelangt ist oder ob Luftblasen im Blut sind. Überprüft werden zudem Temperatur, Druck sowie die Flüssigkeitsmenge, die dem Blut entzogen wurde.

Kann Dialyse die Nieren vollständig ersetzen?

Nein, auf Dauer ist niemand ohne zumindest eine funktionsfähige Niere lebensfähig. Die künstliche Niere kann dem Patienten bei Nierenversagen das Leben retten, besonders, wenn nicht sofort eine Spenderniere zur Transplantation zur Verfügung steht. Trotzdem ist die Dialyse keine Dauerlösung.

Da die künstliche Niere die echte nicht vollständig ersetzen kann, sammeln sich Schadstoffe allmählich im Blut an. Bei lang andauernder Behandlung sind daher schwere Nebenwirkungen wie Gelenkschmerzen und hoher Blutdruck zu befürchten. Durch Letzteres steigt auch die Gefahr eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls. Zu bedenken sind zudem die Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch die mehrstündige Dialyse mehrmals in der Woche und die sich daraus ergebenden psychischen Folgen.

Welche Funktionen haben die Nieren?

Ohne Zweifel gehört die Bildung des Harns, mit welchem der Körper das Blut reinigt, unnütze und schädliche Stoffe aus dem Blut entfernt und an die Außenwelt abgibt, zu den wichtigsten Funktionen der Nieren.

Ebenso wichtig und mit der Reinigungsfunktion eng verwandt ist das Konstanthalten der Zusammensetzung des Blutes. Die Nieren entfernen Abfallstoffe wie Harnstoff aus dem Blut, aber auch überschüssige Ionen wie Kochsalz oder Phosphate, die in bestimmten Mengen zwar notwendig sind, aber nicht im Übermaß auftreten dürfen. Durch diese Regulierung der Ionenkonzentration halten die Nieren auch den pH-Wert (den Säuregehalt) des Bluts konstant. Blut ist mit einem pH-Wert von etwa 7,4 leicht basisch. Selbst ein geringes Absinken auf den pH-Wert 7,0 – oder entsprechend ein zu hohes Anwachsen – kann tödlich sein, da viele Enzyme des menschlichen Körpers ihre Arbeit dann nicht mehr erledigen können.

Eine weitere Aufgabe der Nieren ist das Überwachen der Zusammensetzung des Blutzuckers. Durch die Abgabe von Hormonen tragen sie zudem zur Regulation des Blutzuckerspiegels bei.

Übrigens: Einige der Aufgaben, die beim Menschen die Nieren innehaben, werden bei anderen Wirbeltieren wie Fischen oder Vögeln von anderen Organen übernommen.

Wussten Sie, dass …

jede der beiden Nieren etwa sechs mal vier mal zwölf Zentimeter misst und ein Gewicht von rund 120 bis 200 Gramm hat?

das gesamte Blut des menschlichen Körpers in etwa fünf Minuten einmal durch die Nieren geflossen ist und gereinigt wurde?

die Nieren pro Minute 125 Milliliter Primärharn bilden? Daraus entstehen täglich etwa 1,5 Liter Endharn, der ausgeschieden wird.

Was ist Osmose?

Als Osmose wird der Durchtritt von Stoffen durch eine poröse Wand, eine sog. Membran, bezeichnet. Sie ist ein wesentlicher Prozess für die Reinigung des Bluts von Abfallstoffen, etwa in einer Niere.

Trennt eine Membran zwei Flüssigkeiten unterschiedlicher Zusammensetzung (z. B. reines Wasser auf der einen und eine Salzlösung auf der anderen Seite), so beginnen die Salzmoleküle, durch die Membran hindurchzutreten. Auch Wasser tritt durch die Membran, aber von beiden Seiten in etwa derselben Menge. Das Salz beginnt sich im ehemals reinen Wasser anzureichern, bis auf beiden Seiten dieselbe Salzkonzentration erreicht ist. Danach gibt es immer noch einen Stoffaustausch durch die Membran, aber dieser ist so gering, dass sich das Konzentrationsgleichgewicht nicht ändert, es sei denn, es wird von außen gestört. Dann beginnt der Ausgleichsvorgang von neuem.

Prothesen: Künstliche Gelenke, Haut und andere Organe

Was ermöglichen künstliche Kniegelenke?

Die Beweglichkeit und Schmerzfreiheit bei Knieen, die durch Krankheit oder Alter (oder beides) zu sehr abgenutzt sind.

Beim Knie unterscheidet man zwischen einem Teil- und einem kompletten Gelenkersatz. Wird nur ein Gelenkabschnitt ersetzt, während die übrigen Teile des natürlichen Knies erhalten bleiben, ist die Beweglichkeit anschließend kaum eingeschränkt. Derzeit wird jedoch meist das komplette Gelenk ersetzt, wobei immerhin die Kreuzbänder erhalten bleiben.

Sind jedoch auch die Bänder so weit in Mitleidenschaft gezogen, dass sie ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen können, werden auch sie entfernt. Dann muss die Prothese die Stabilisierung des Knies übernehmen und durch eine Abstützung für die richtige Achsführung sorgen, das heißt eine seitliche Relativbewegung zwischen Ober- und Unterschenkel verhindern.

Trotz ihres komplizierten Aufbaus halten künstliche Kniegelenke durchschnittlich etwa 15 Jahre; meist kann anschließend ohne Probleme ein zweites eingesetzt werden.

Gibt es Prothesen für Querschnittgelähmte?

Nein. Verglichen mit dem Ersatz eines »mechanischen« Körperteils wie einem Gelenk bedeutet es eine ganz andere Herausforderung, fehlende Nervenreize zu ersetzen und so z. B. Gelähmten wieder zu einer wenigstens eingeschränkten Bewegungsfähigkeit zu verhelfen. Allerdings wird auf diesem Gebiet intensiv geforscht.

Eine Querschnittlähmung kommt durch eine Schädigung der Wirbelsäule zustande. Die fehlenden Reize vom Gehirn an die Muskeln werden in den Forschungsprojekten durch Reize ersetzt, die von außen über Elektroden direkt an die Muskeln abgegeben werden. Der Patient steuert die Reize über Schalter oder Muskelbewegungen. Einen Querschnittgelähmten auf diese Weise wieder »auf die Beine zu bringen«, ist jedoch nicht so einfach. Die bisher verfügbaren Systeme sind ungeregelt; der Patient kann also nur ein vorgegebenes Reizprogramm ablaufen lassen, ein Überwinden unerwarteter Hindernisse ist nicht möglich. Regelungen, die zum Beispiel auf Muskelermüdung reagieren, funktionieren noch nicht zufriedenstellend. In neueren Projekten werden anhand eines Computermodells des Patienten Bewegungsabläufe simuliert und analysiert, um sinnvolle Regelungsstrategien zu entwickeln.

Lässt sich Haut züchten?

Ja, und zwar auf dem Wege der Gewebekultivierung, Tissue-Engineering genannt.

Bei diesem noch jungen Verfahren werden Zellen des Patienten oder auch eines anderen Menschen vermehrt und auf ein Gerüst aufgebracht, das ihnen die Form, in der sie wachsen sollen, vorgibt. Das Gerüst muss aus einem biologisch verträglichen oder abbaubaren Material sein. Nach wenigen Wochen ist so ein Stück Haut entstanden, das transplantiert werden kann. Für das Aufbringen der Haut werden unterschiedliche Methoden angewandt: Es gibt Transplantate, die allmählich abgebaut und durch eigene Haut ersetzt werden, aber auch solche mit teilungsfähigen Zellen, welche die Wunde zuheilen.

Wann kommt das künstliche Herz?

Das erste Kunstherz wurde schon 1982 einem Patienten eingesetzt, doch der Weg bis zum »echten« künstlichen Herz ist noch weit. Das erste Kunstherz wurde mit Druckluft betrieben und war entsprechend laut und unhandlich. Der Patient überlebte 112 Tage. Ein weiterentwickeltes Kunstherz ist seit Juli 2001 im Einsatz. Sieben Patienten profitierten bislang davon, von denen jedoch nur einer ein Jahr nach der Operation noch lebte – vier verstarben binnen zehn Monaten, zwei bereits nach 24 Stunden.

Benötigt werden Kunstherzen, weil fast doppelt so viele Spenderorgane nachgefragt werden wie zur Verfügung stehen. Kunstherzen können den Patienten über zwei Jahre am Leben erhalten, bis er ein Spenderherz bekommt. Allerdings ist die Bezeichnung Kunstherz meist nicht korrekt, denn es handelt sich in der Regel um Pumpen, die implantiert und an die linke Herzkammer angeschlossen werden, wo sie das eigene Herz unterstützen.

Diese Pumpen, mit denen ein normales Leben nicht möglich ist, bezeichnet man als LVAD (Left Ventricular Assist Device). Wenngleich sich die Überlebensdauer der Patienten deutlich erhöht hat, gibt es noch große Probleme: Da das Gerät über einen durch die Haut gehenden Schlauch an einen Akku angeschlossen ist, besteht Infektionsgefahr, des Weiteren können auch lebensbedrohliche technische Fehlfunktionen auftreten. Mit neueren Geräten wird auch ein Dauereinsatz denkbar, denn sie werden über Induktionsspulen mit Energie versorgt.

Wie wird eine künstliche Augenlinse eingesetzt?

Indem der Glaskörper geöffnet, die defekte natürliche Linse entfernt und durch die künstliche ersetzt wird.