wissen.de Artikel

Was steckt hinter der elektronischen Patientenakte?

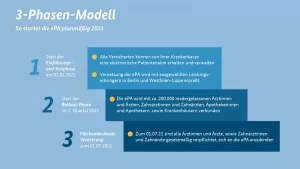

Die elektronische Patientenakte (ePA) kann man in Deutschland seit Anfang 2021 freiwillig bei der Krankenkasse beantragen. Die Karte dient als eine Art Tresor, in dem unsere medizinischen Daten wie zum Beispiel Diagnosen vom Hausarzt, Allergien, Befunde einer Darmspieglung, Labordaten, Röntgenaufnahmen oder Medikationspläne gesichert werden. Ab 2022 kann man auch den Impf- und Mutterpass in der elektronischen Akte hinterlegen und damit alle medizinischen Dokumente an einem Ort sammeln.

Wie genau funktioniert das?

Ärzte, Orthopäden, Apotheken, Krankenhäuser und Co. können ihre Befunde auf der digitalen Gesundheitsakte speichern, indem sie die Daten aus dem Computersystem ihrer Praxis als Kopie auf den Chip der Gesundheitskarte hochladen. Diese Dokumente kann anderes medizinischen Personal dann bei Bedarf abrufen. Wenn zum Beispiel der Hausarzt ein Medikament verschreibt und das entsprechende Rezept auf der Gesundheitskarte speichert, kann der Apotheker dieses später über die digitale Akte einsehen und dem Patienten die verordnete Dosis Medizin geben.

Dabei gilt: Der Patient darf als Einziger entscheiden, welche Daten auf der Karte gespeichert werden und kann auch den Umfang und die Dauer der Speicherung bestimmen. Außerdem entscheidet man selbst, welche der hinterlegten Daten an wen freigegeben werden. Derjenige, der darauf zugreift, braucht dafür einen entsprechenden Ausweis und einen Code.

Der Patient kann die Akte auch jederzeit alleine einsehen, inhaltlich befüllen oder Inhalte löschen, zum Beispiel mit einer eigenen App. So kann man beispielsweise mit einem Fitnessarmband die Pulsrate beim Sport dokumentieren und mit dem Handy auf die Karte laden. Der Hausarzt kann die Werte schließlich prüfen und eine Bewegungstherapie verordnen.

Was sind die Vorteile?

Die elektronische Patientenakte soll als lebenslanger Speicher dienen, die jederzeit einen schnellen und sicheren Austausch der medizinischen Dokumente ermöglicht. So können die Ärzte schnell Befunde anderer Kollegen einsehen und sind untereinander vernetzt. Haben die Mediziner einen Überblick über die Krankheitsgeschichte des Patienten verhindert das auch, dass etwa Medikamente verschrieben werden, die der Betroffene in der Vergangenheit nicht vertragen hat.

Gerade bei der Versorgung älterer Menschen, die oft vergesslicher werden oder eine Vielzahl an medizinischen Untersuchungen haben, kann die digitale Akte ein Vorteil sein. Zudem können doppelte Untersuchungen verhindert werden, weil man Dokumente nicht mehr verlegen kann und notwendige Infos - wie die aktuellen Blutwerte – immer in der Akte stehen. Dadurch sparen die Ärzte Zeit und Kosten. In Österreich, der Schweiz und beispielsweise in Estland haben sich elektronische Patientenakte in ähnlicher Form dafür bereits als hilfreich erwiesen.

Auch für Notfälle und die Forschung

Liegen Befunde, Arztbriefe und Co. gebündelt an einem Platz vor, kann zudem auch beispielsweise der Rettungsdienst in Notfällen sofort feststellen, ob der Patient an einer chronischen Krankheit leidet. Außerdem können für Notfälle auch Kontakte auf der Karte hinterlegt werden, sodass Angehörige schneller benachrichtigt werden können. Darüber hinaus ist es auch möglich, schon früh Patientenverfügungen und Vorsorgevollmächte zu speichern oder anzugeben, welche Organe man nach einem tödlichen Unfall oder unerwarteten Tod spenden möchte.

Experten hoffen außerdem, dass die medizinische Forschung von den Datensammlungen profitiert: Wenn die Fachmediziner miteinander vernetzt sind, können sie zum Beispiel ähnliche Krankheitsmuster besser erkennen und so Patienten mit der gleichen Krankheit zielgerichteter behandeln. Ab 2023 können Patienten die Inhalte aus ihrer E-Akte zudem freiwillig für wissenschaftliche Zwecken bereitstellen.

Was spricht dagegen?

Obwohl die elektronische Patientenakte auf den ersten Blick viele Vorteile mit sich bringt, kritisieren Experten auch immer wieder Schwachpunkte. Besonders problematisch ist die Sicherheit: Zwar laden Ärzte und Co. die Inhalte über einen geschützten Datentunnel hoch oder herunter und können nur mit einem Freischaltcode auf die Akte zugreifen. Aber vor Hackerangriffen sind die Daten laut Experten trotzdem nicht komplett geschützt. So waren die Akten bereits vor der Einführung mehrfach aufgrund von Sicherheitslücken in der Kritik.

Für die Startphase dieses Jahr können Patienten außerdem zunächst nur bestimmen, ob eine Fachkraft auf die Inhalte der Akte zugreifen darf - aber nicht, wer genau welche Befunde sehen darf. Das bedeutet, dass bislang zum Beispiel der Hausarzt, der auf die Akte zugreifen darf, einen Befund des Psychologen sehen kann, ohne dass der Patient dies ausdrücklich gestattet.

Zudem fürchten Datenschützer, dass sich in Zukunft beispielsweise Politik, Krankenkassen, Versicherungen oder Arbeitgeber für die medizinischen Dokumente interessieren und es so zu weitreichenden Missbräuchen der Privatsphäre kommen könnte. Findet ein Arbeitgeber etwa heraus, dass ein Bewerber an einer schweren Krankheit leidet, wird dieser vermutlich seltener eingestellt als die gesunde Konkurrenz.

Fehleranfälligkeit

Viele Ärzte lehnen die elektronische Krankenakte auch ab, weil sie handschriftliche Diagnosen und Befunde für ausführlicher und detaillierter halten. Zudem sind Eingabefehler auf der elektronischen Akte nicht ungefährlich: So können Betroffene beispielsweise falsch behandelt werden oder nehmen überflüssige Medikamente ein.

Außerdem sind die Daten der Akte nur begrenzt aussagekräftig: Da der Patient nicht zwingend die Befunde aller Ärzte und seiner gesamten Krankheitsgeschichte speichern lassen muss und Inhalte auch einfach löschen kann, können sich die Ärzte oder das Pflegepersonal nicht darauf verlassen, dass die Akte vollständig ist. Aus dem Grund müssen sie zur Sicherheit Diagnosen prüfen und den Patienten neu untersuchen, bevor sie zum Beispiel eine Therapie verschreiben. Das erspart ihnen weder Zeit noch Kosten.

Nicht für jeden praktisch

Hinzu kommen auch praktische Schwierigkeiten: Vor allem ältere Patienten haben oft kein Smartphone, Tablet oder einen Internetzugang. Sie können zwar trotzdem eine elektronische Patientenakte besitzen, aber benötigen eine dritte Person, die die Akte für sie verwaltet. Zudem formulieren Mediziner ihre Befunde in Fachsprache, sodass die Patienten die Dokumente nicht immer verstehen und nur schwer entscheiden können, welche Menschen was einsehen dürfen. Notfalldaten und Medikationspläne lassen sich außerdem auch bereits auf der elektronischen Gesundheitskarte der Krankenkasse speichern, die Kassenpatienten schon jetzt besitzen.